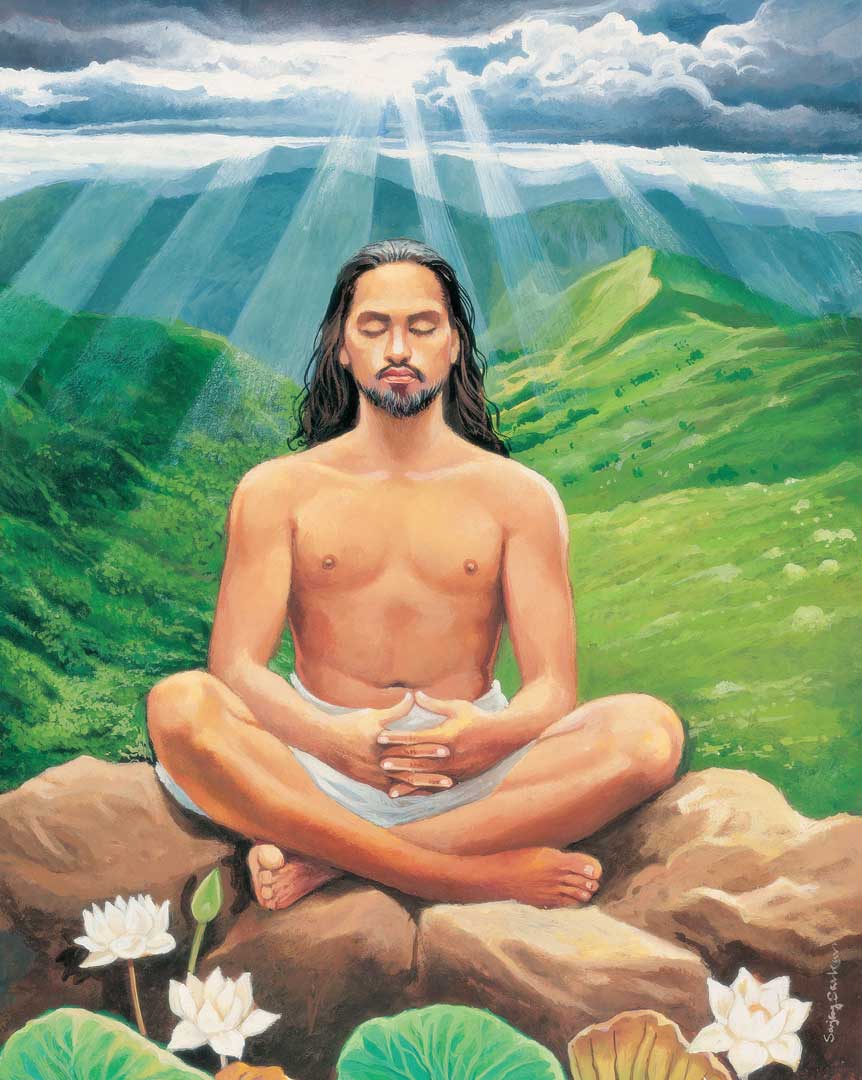

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् |

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन: || 5||

उद्धरेत्-उत्थान; आत्मना-मन द्वारा; आत्मानम्-जीव; न-नहीं; आत्मानम्-जीव; अवसादयेत्-पतन होना; आत्मा-मन; एव–निश्चय ही; हि-वास्तव में; आत्मनः-जीव का; बन्धुः-मित्र; आत्मा-मन; एव-निश्चय ही; रिपुः-शत्रु; आत्मनः-जीव का।

BG 6.5: मन की शक्ति द्वारा आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन ही जीवात्मा का मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

हम अपने आत्म उत्थान और पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। हमारे लिए भगवत्प्राप्ति के मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। संत और गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, किन्तु हम अपनी इच्छा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। हिन्दी में कहावत है- 'एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतरे, अपनी करनी चेला।' इसका अर्थ यह है कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं-एक गुरु और चेला। गुरु का पतन उसके स्वयं के कर्मों से होगा और चेला भी अपने कर्मों से नीचे की ओर गिरेगा।

इस जन्म से पूर्व हमारे अनन्त जन्म हो चुके हैं और भगवत्प्राप्त संत भी सदा धरती पर रहे हैं। यदि किसी भी समय संसार ऐसे संतों से विहीन होता तब उस समय जीवात्माओं को भगवत्प्राप्ति नहीं हो सकती थी। अतः फिर लोग मानव जीवन के परम लक्ष्य भगवत्प्राप्ति को कैसे पा सकते थे? इसलिए भगवान यह सुनिश्चित करते हैं कि महापुरुष सदा प्रत्येक युग में विद्यमान रहकर निष्ठावान भक्तों का मार्गदर्शन करें और मानवता के प्रेरक बनें। इस प्रकार हम अनन्त पूर्व जन्मों में कई बार इस प्रकार के संतों से मिले हैं किन्तु फिर भी हमें कभी भगवत्प्राप्ति नहीं हुई। इसका तात्पर्य यह है कि उचित मार्गदर्शन का अभाव कभी नहीं था लेकिन या तो इन संतों के उपदेशों को स्वीकार करने में हमारी मूर्खता या इनका अनुपालन न करना ही मुख्य समस्या रही होगी। इसलिए हमें पहले अपनी वर्तमान आध्यात्मिक अवस्था या इसकी कमी को स्वीकार करना चाहिए। यदि हमें अपनी वर्तमान अवस्था का बोध हो जाता है केवल तभी हमारे भीतर आत्म विश्वास जागृत होता है और हम अपने प्रयत्नों से भी स्वयं का उत्थान कर सकते हैं।

जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं तब हम यह शिकायत करते हैं कि अन्य लोग हमारे कष्ट का कारण हैं और वे हमारे शत्रु हैं। जबकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है। विध्वंस का कारण यही मन है। मन हमारी परम लक्ष्य की अभिलाषा को निष्फल कर देता है।

श्रीकृष्ण कहते हैं कि एक ओर जीवात्मा के परम हितैषी के रूप में मन में हमें परम लाभ प्रदान करने की क्षमता होती है तथा दूसरी ओर उसमें हमें अधिकतम हानि पहुँचाने की क्षमता भी होती है। नियंत्रित मन अद्भुत कार्य पूर्ण कर सकता है जबकि अनियंत्रित मन अति अधम विचारों के द्वारा हमारी चेतना को विकृत कर सकता है। मन का मित्र के रूप में प्रयोग करने के लिए इसकी प्रवृति को समझना आवश्यक है। हमारा मन चार तत्त्वों द्वारा संचालित होता है-

मनः जब इसमें विचार उत्पन्न होते हैं तब हम इसको मन कहते हैं।

बुद्धिः जब यह विश्लेषण और निर्णय करता है तब हम इसे बुद्धि कहते हैं।

चित्तः जब यह किसी विषय या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाता है तब हम इसे चित्त कहते हैं।

अहंकारः जब हमें धन, प्रतिष्ठा, सुन्दरता और ज्ञान जैसी चीजों पर अहंकार हो जाता है तब हम इसे अहंकार कहते हैं।

यह चारों पृथक तत्त्व नहीं है। यह केवल मन की चार उपाधियाँ हैं। इसलिए हम इन्हें 'मन या मन-बुद्धि' या 'मन-बुद्धि-अहंकार' या 'मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार' कह सकते हैं। इन सबका अभिप्राय एक ही है।

फ्रॉयडियन मनोविज्ञान में अहंकार शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया गया है। सिगमंड फ्रॉयड (1856-1939)। इन्होने मन कैसे कार्य करता है, इसका पहला मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त प्रस्तुत किया। उसके अनुसार अहंकार हमारा 'वास्तविक स्वरुप' है जो हमारी कामनाओं (इड) और बचपन में सीखे गए संस्कारों को जोड़ता है।

विभिन्न ग्रंथ मन का निरूपण करने के लिए इन चारों अवयवों में से किसी एक का विश्लेषण करते हैं। यह सभी पद उसी तंत्र की ओर संकेत करते हैं जिसे अन्तःकरण या मन कहा जाता है। उदाहरणार्थ-

1. पंचदशी इन सभी चारों का एक साथ मन के रूप में उल्लेख करता है और यह व्यक्त करता है कि यह भौतिक बंधनों का कारण हैं।

2. भगवद्गीता में श्रीकृष्ण बार-बार मन और बुद्धि की चर्चा करते हैं और इन्हें भगवान को समर्पित करने पर बल देते हैं।

3. योग दर्शन प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों का विश्लेषण करते समय तीन तत्त्वों मन, बुद्धि और अहंकार की चर्चा करता है।

4. शंकराचार्य ने आत्मा को स्पष्ट करते समय मन को चार प्रकार से वर्गीकृत किया है-मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।

इसलिए जब श्रीकृष्ण कहते हैं कि हमें मन का प्रयोग स्वयं के उत्थान के लिए करना चाहिए तब उनका कहने का तात्पर्य यह होता है कि हमें अपने उन्नत मन या बुद्धि का प्रयोग कर अपने अवनत मन को ऊपर उठाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें बुद्धि का प्रयोग मन को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। ऐसा कैसे संभव है? इसकी विस्तृत व्याख्या श्लोक 2.41 और 2.44 और पुनः श्लोक 3.33 में की गयी है।